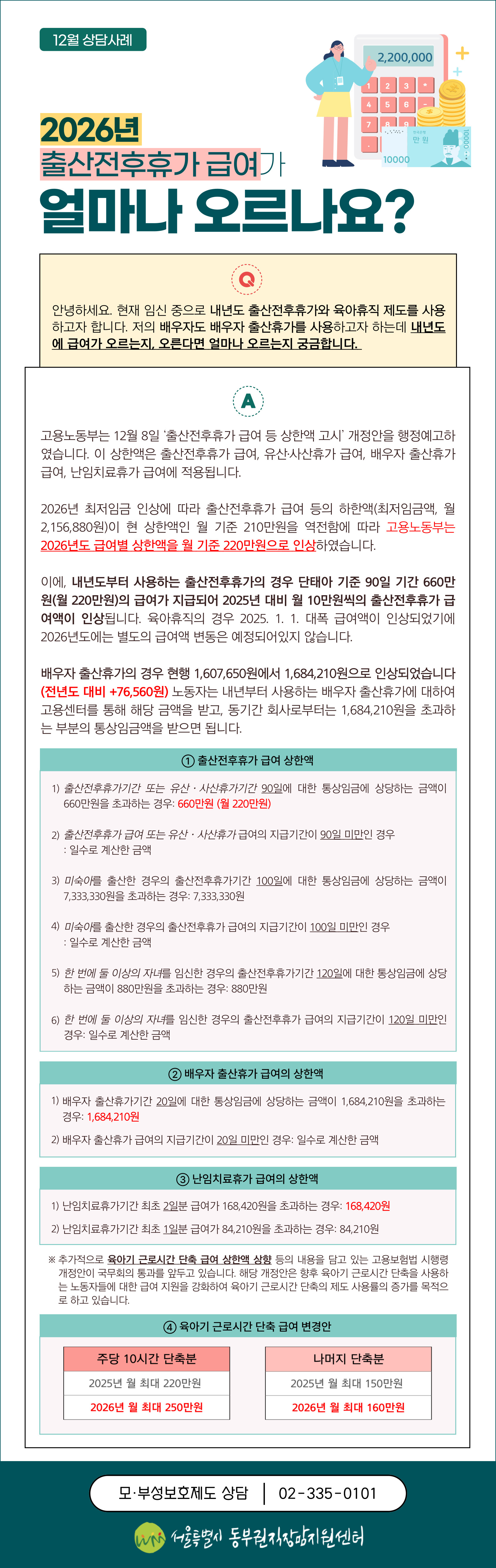

육아기단축근로근무 급여

우선 제가 근무하는 기업은 우선지원대상기업입니다.

기존엔 주40시간 정규직 근로자로써 통상임금 월 3,350,000원을 받았습니다.

현재 육아휴직 중이며, 육아휴직 종료 후 육아기단축근로를 사용하려고 하는데요.

1. 제가 실제 받을 급여가 궁금해서 문의드립니다.

주 30시간 근로할 경우,

회사지급분 2,512,500원(3,350,000원의 75%)

정부지원분 837,500원(3,350,000원의 25%) -> 상한선 625,000원

이렇게 받는걸로 생각하면 될까요?

2. 육아휴직 사용 후, 육아기단축근로 사용 후 권고사직을 협의할 경우 구직급여를 받을 수 있는걸로 알고 있습니다. 사업장에 불이익이 가는게 있나요?

사업장에서 육아휴직지원금, 육아기단축근로지원금을 수령했을 경우 지원금을 모두 환수한다던지 하는거요..